カルデラ噴火

最終更新 2024.02.09:(更新履歴)

地質時代には、有史時代の人類が経験したことのない巨大な火山噴火が何度も発生しています。

カルデラとは

カルデラとは、急な崖で囲まれている円形・多角形の凹地をさす地形用語です。火山が大規模な噴火を起こすとき、その山頂付近や、ときにはより広い範囲にわたってカルデラをつくることがあります。日本にはこのような火山性のカルデラは多数存在しています。

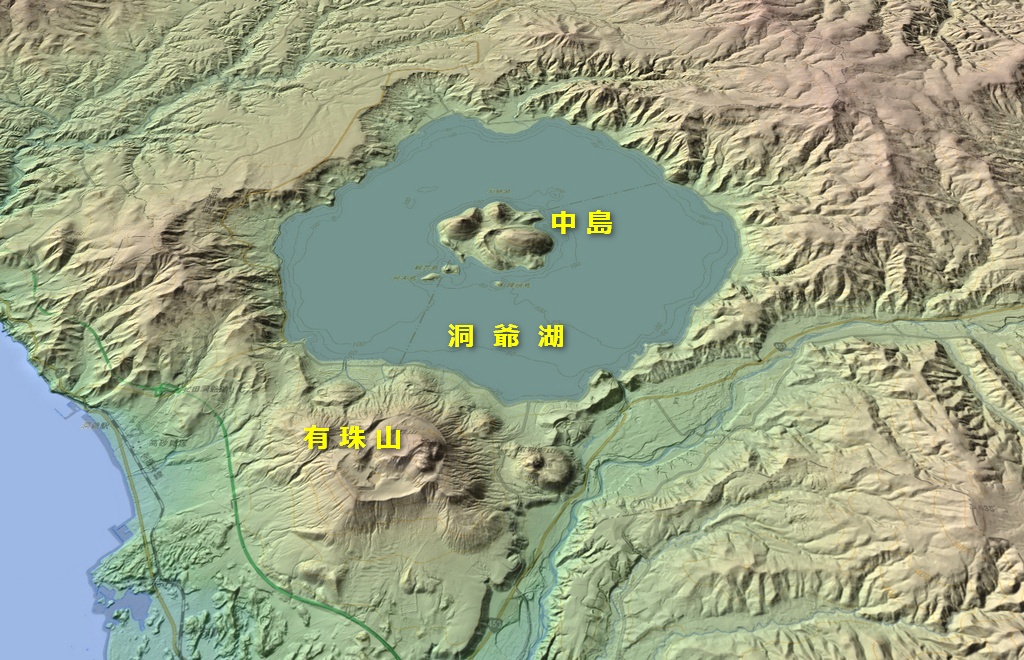

3D地形図で見る洞爺カルデラ。洞爺湖は約14万年前の噴火により形成された、直径約10 kmのカルデラです。[画像クリックで拡大]

地理院地図 標準地図 ![]() ・色別標高図

・色別標高図 ![]() ・陰影起伏図

・陰影起伏図 ![]() を基に製作。

を基に製作。

カルデラ噴火

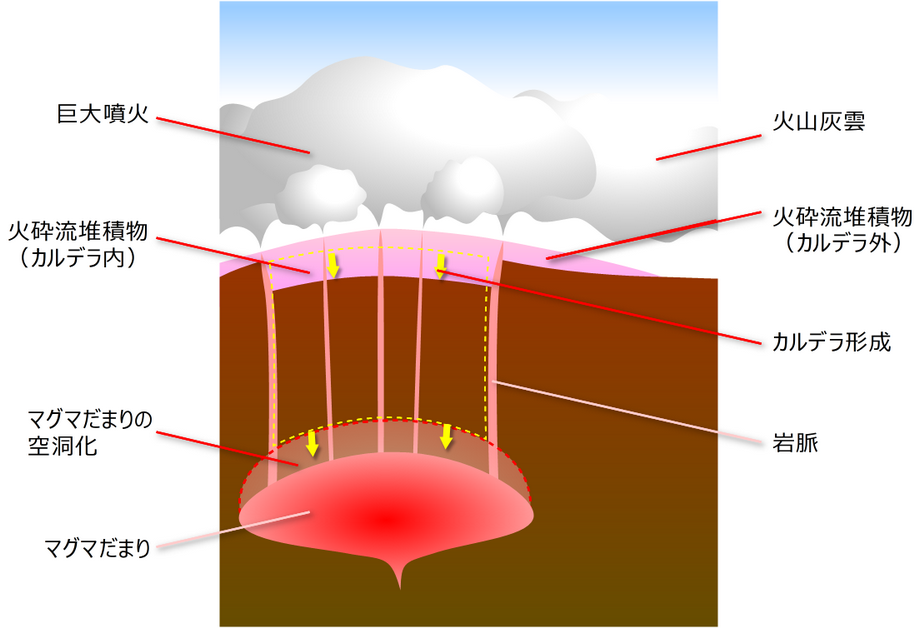

火山噴火にともなうカルデラの形成は、以下のような過程をたどるものと考えられています。

- 極めて大規模な火山噴火が発生。

- マグマだまりから大量のマグマが地表に放出。

- 地下に空間ができ、岩盤を支えられず、地表が陥没。

- この結果、急な崖で囲まれた凹地 (カルデラ) ができる。

そして、このときに放出された火山灰や火山礫、火山岩塊は、地表に膨大な量の火砕岩を残します。特にカルデラの内部には火砕流堆積物が厚く堆積し、その多くが「溶結凝灰岩」という固く緻密な岩石になります。

カルデラをつくる大規模噴火のイメージ図。どのようにしてこのような巨大噴火が起きるのかは分かっていませんが、結果としてできたカルデラは世界中に数多く残されています。[画像クリックで拡大]

火山-深成複合岩体

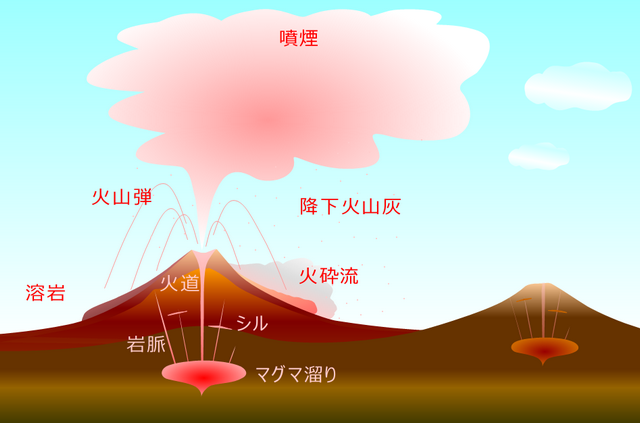

地下深部から上昇してきたマグマは、地表から1000 m程度の地下でマグマだまりをつくります。マグマだまりのマグマが、そのままゆっくり冷えたものが深成岩、マグマだまりから更に地表や地表のすぐ近くまで噴出して急激に冷えたものが火山岩になります。このように、同じマグマから一連の火山岩と深成岩がつくられるとき、これらを火山-深成複合岩体といいます。カルデラ噴火では大量のマグマが噴火・貫入するため、より複雑かつ規模の大きな火山-深成複合岩体を形成します。

火山のつくりのイメージ図。上昇してきたマグマは、地下にマグマだまり (後の深成岩)、地表に火山という、一連の火山-深成複合岩体をつくります。[画像クリックで拡大]

出典:産総研地質調査総合センター ![]() 、絵で見る地球科学「火山システム」

、絵で見る地球科学「火山システム」 ![]()

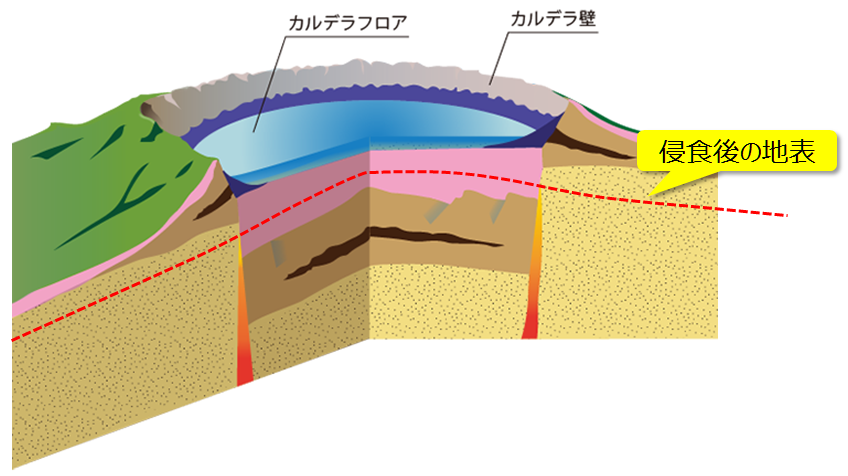

コールドロン

カルデラとは地形の用語ですので、長い年月のうちにその特徴である急な崖と凹地が浸食や埋積によって失われると、それはカルデラではなくコールドロンと呼ばれます。コールドロンを地質図で見ると、古い地層や岩体の中に、火山岩 (主に溶結凝灰岩) が丸く分布する形態を示します。日本各地にはこのようなコールドロンも多数存在しています。

カルデラの内部構造。浸食されて地形が失われるとコールドロンと呼ばれます。[画像クリックで拡大]

出典:産総研地質調査総合センター ![]() 、絵で見る地球科学「カルデラ」

、絵で見る地球科学「カルデラ」 ![]()

本ページ用に、コールドロンと呼ばれる段階の浸食レベルを加筆。

更新履歴:

2024.02.09:「カルデラをつくる大規模噴火のイメージ図」を一部修正。

2023.11.19:「カルデラをつくる大規模噴火のイメージ図」を一部修正。